当偶像从海报走入现实,泪水为谁而流?**

(某城电)终场哨响,山呼海啸的欢呼声中,那位身披10号战袍的身影没有立刻走向更衣室,他缓步来到主看台下方,向着那片挥舞了整整九十分钟旗帜的球迷看台,深深鞠了一躬,抬起头时,这位以钢铁意志著称的老将,眼眶分明闪烁着晶莹,而不远处看台上,一位年轻的父亲将年幼的儿子扛在肩头,孩子手中紧攥的球员卡,正是鞠躬者十年前青涩的模样,父亲的嗓音已经嘶哑,他对儿子说:“看,这就是爸爸跟你讲了无数遍的人。”这一幕,无关冠军归属,却诠释了足球乃至体育最动人心魄的力量——偶像与追随者之间,那份跨越时空的情感共鸣。

核心事件或许只是一场普通的联赛,但对看台上无数特定的个体而言,这却是生命中被标记为“重要”的时刻,我们不禁要问:当你偶像第一次真实地站在你面前奔跑、传球、射门,当那个曾经只存在于电视屏幕、杂志海报或网络集锦中的人,呼吸着与你同样的空气,汗水洒在同一片草皮上,那种排山倒海的情绪因何而来,又为何常常以泪水作为出口?

这种情感的决堤,远非简单的“追星”可以概括,其深层原因,在于偶像于我们而言,早已超越了运动员本身,他们是我们青春记忆的活体书签,是个人成长轨迹的鲜明坐标,更是平凡生活中英雄梦想的投射。

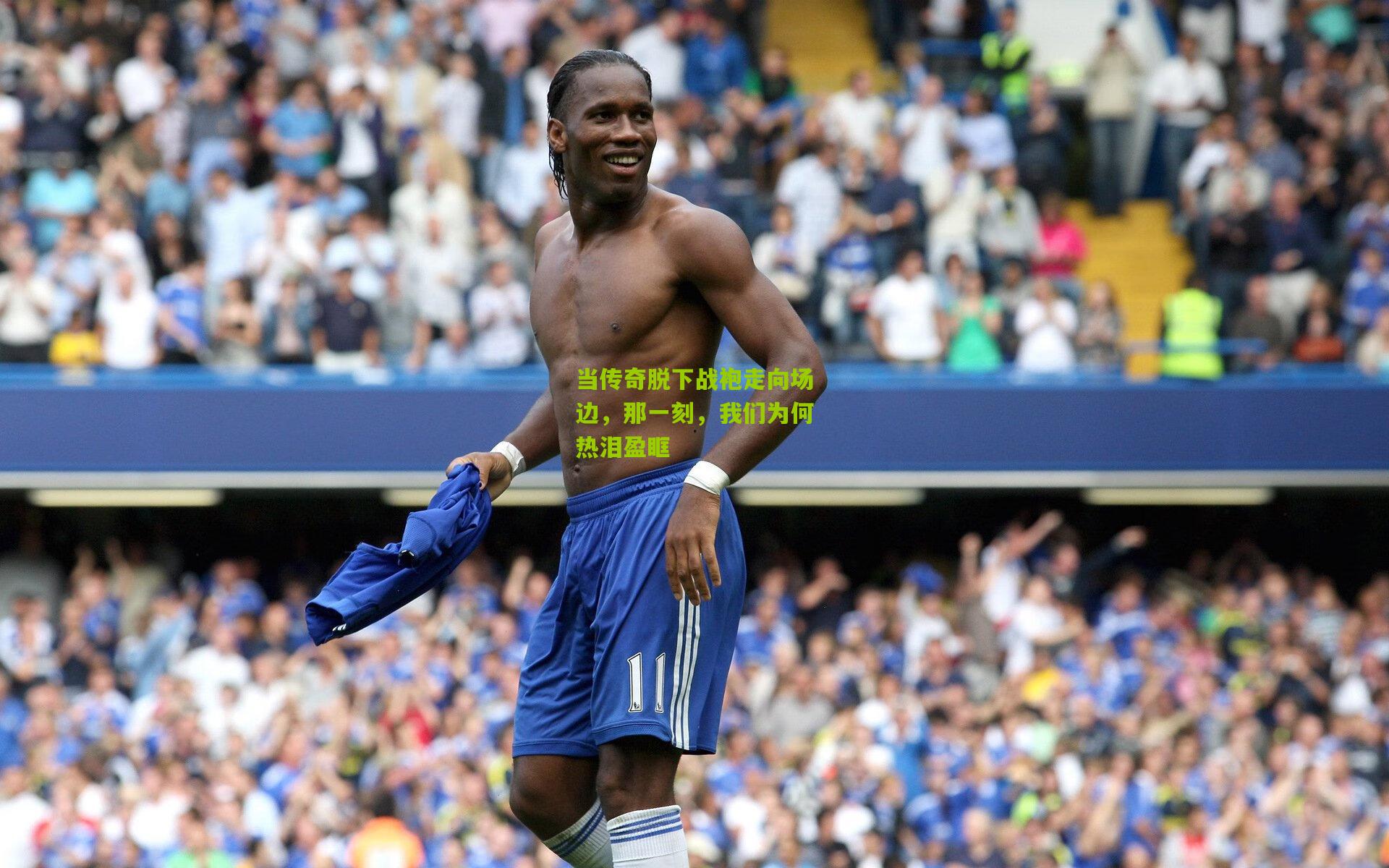

那一刻是虚拟崇拜照进现实的强烈冲击。 在媒体高度发达的年代,我们通过无数镜头语言、精编剪辑认识一位运动员,他的一举一动都被赋予了传奇色彩,距离感塑造了完美无缺的形象,当他真切地出现在视野之内,距离被瞬间压缩至百米、几十米甚至几米时,一种奇妙的“真实感”会猛烈撞击心灵,你会发现,他的速度原来比镜头里显得更快,肌肉线条在奔跑中如此清晰,甚至能听到他呼喊队友时略带沙哑的嗓音,这种从二维到三维、从虚拟到现实的瞬间转换,带来的认知震撼是颠覆性的,泪水,在此刻成为大脑处理这种巨大信息落差时,一种最原始、最直接的情感宣泄,它宣告着:那个符号化的英雄,是真实存在的、有血有肉的个体。

泪水是对自我青春与过往的深切致意。 许多时候,我们为之落泪的,并不仅仅是场上的偶像,更是透过他看到的那个曾经的自己,或许是你第一次看他比赛时,还趴在中学教室的课桌下偷偷用手机看文字直播;或许是他打入标志性进球的那一刻,你正与大学室友在宿舍里相拥狂欢;又或许是他经历低谷时,你也在人生道路上遭遇挫折,是他的坚持给了你莫大的鼓舞,运动员的职业生涯,与我们个人的成长岁月紧密交织,当他站在面前,时光仿佛倒流,所有与他相关的记忆碎片——那些奋斗的日夜、那些共享喜悦的朋友、那些逝去的年华——都随着他的每一次触球而奔涌回来,泪水,是对自己一去不返的青春的一场盛大告别仪式,也是对过往所有悲欢离合的一次集中释放。

这是一种对极致热爱与纯粹精神的共鸣。 站在场上的偶像,代表着人类对自身极限的不断挑战,对胜利的执着渴望,以及对一项运动最本真的热爱,当他全神贯注地投入比赛,每一次精准的传球、每一次奋不顾身的拼抢、即使落后也永不放弃的眼神,都在无声地传递着这种极致的职业精神和纯粹的热爱,作为追随者,我们长期被这种精神所感染和激励,当亲眼目睹这一切在近距离发生时,内心积累的敬佩、感动与共鸣会达到顶峰,泪水,是对这种人类美好品质的最高礼赞,是情感共鸣产生的生理反应,它超越了胜负,直抵体育精神的本质。

这种场景往往还伴随着一种“梦想成真”的圆满感,对于许多忠实拥趸而言,亲眼见到偶像在主场踢球,是一个埋藏心底多年的愿望,可能是省吃俭用攒下的门票,可能是一次长途跋涉的远征,可能是历经波折才获得的观赛机会,当梦想照进现实,当期盼已久的场景终于降临,巨大的幸福感和满足感会淹没一切理性防线,泪水,是喜悦的极致表达,是梦想实现后最真诚的见证。

回到文章开头的场景,老将的鞠躬与年轻父亲嘶哑的嗓音,共同构成了一种传承,偶像的意义,不仅在于他曾经的辉煌,更在于他如何成为一代人甚至几代人共同的情感纽带,当父亲向儿子指认那位传奇时,他传递的不仅是关于一个球员的故事,更是一种价值观、一段家族记忆、一份对忠诚与热爱的诠释。

下一次,当你在看台上,看到有人因偶像的出场而热泪盈眶时,请不必讶异,更无须嘲笑,那泪水,远比我们想象的更为深邃和丰富,它里面浸泡着个人的青春史诗,映射着对卓越与坚持的崇拜,承载着梦想实现的狂喜,也流淌着体育如何以其独特方式,深刻塑造我们情感世界的证明,在绿茵场的喧嚣之外,这份因偶像而流淌的真情,才是体育故事里,最温暖、最恒久的人性回响。